はじめに

3山という数字には根拠があります。計算して確認していきます。

根拠はねじの「引張り破壊」VS「ねじ山(谷)のせん断破壊」です。ねじの強度を検討するときはねじの有効径と強度区分から引張の破壊を検討しますよね。

例えば強度区分4.8では破損応力は4×8=32kgf/mm^2=314N/mm^2となります。M6を使うとすると有効断面積は22.48mm^2になります。

よって引張り荷重Pは 314×22.48=7058.7N 加わったときに破損、つまり変形します。

また強度区分4.8では引張強度が40kgf/mm^2=392N/mm^2となります。M6の場合は392×22.48=8812.2Nの引張荷重が加わったときに破断する、つまりちぎれます。

以上はねじ本体、円筒部の破壊の話です。

ねじ山のかかりが少ないとねじの引張による円筒部の破壊よりも先にねじ山部がせん断で破壊されてしまいます。

これを計算すると必要なねじ山のかかり数が出てきます。M6までであればおよそ2山前後になります。余裕を見て3山以上を確保するようにしています。

雄(お)ねじと雌(め)ねじを同時に考えるとややこしいので雄ねじを考えます。

計算に使用するあれこれ

d :呼び径 (mm)

d1:谷径 (mm)

d2:有効径 (mm)

As:有効断面積 (mm^2)

L :ねじリード→1回転で進む距離。

ピッチともいう。(mm)

s :かみ合い山数(山)

P :ボルトに加わる外力(N)

引張り荷重によるねじ破壊の検討

ねじの破壊形態の一つとして図2に示すような引張荷重が加わったときのねじ本体の引張破壊があります。(破損応力が加わると変形、ボルトが伸びる。引張応力が加わると図のように破断する)。

おねじには呼び径に対し谷径d1(mm)と有効径d2(mm)があります。

引張荷重P(N)を加えたときの引張応力σは次の式で計算されます。

σ=P/As (N/mm^2)

ここでAsはねじの有効断面積でJIS B 1082によると有効径d2から次の式で計算されます。

As=0.7854[(d-0.9382P)]^2 (mm^2)

よって引張応力σは次の式になります。

σ=P/As=0.7854[(d-0.9382P)]^2 ①

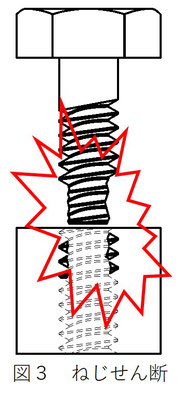

ねじの引張荷重によるねじ山せん断の検討

ねじの破壊形態には図3に示すような引張荷重により生じるねじ山の谷部でのせん断破壊もあります。(破損応力が加わると変形、ねじ山の形状が変形してダメになる。引張応力が加わると図のように破断する)。

ねじに引張荷重が加わったときにねじ山の谷部でせん断力を受ける面積Atは次の式で計算されます。

At=π×d1×L×s(mm^2)

*谷径を基準とした周長(π×d1)×1山分の幅(1山分の幅≒ねじリードL)が1山分の面積。これにかみ合い山数sをかける。

このとき発生するせん断応力σtは次の式で計算されます。

σt=P/At=P/(π×d1×L×s)(N/mm^2) ②

引張りvsせん断

はじめにで見たように強度区分4.8、M6のねじは引張り荷重P=314×22.48=7058.7Nで変形します。

このときねじ山の係数が少ないとPが7058.7N以下で「せん断によるねじ山変形」が生じます。この条件を見ていきます。

σaを許容引張応力、σを発生する引張応力、τaを許容せん断応力、τを発生するせん断応力とします。

σ≧σaで引張破壊が発生する。

τa=0.8σa

ねじの規定ではないのが恐縮ですが、圧力容器の関して規定しているJIS B 8265 によると許容せん断応力は許容引張応力の0.8倍です。上の関係はそこからきています。

ここで、σ(引張応力)よりもτ(せん断応力)の方が大きいと、せん断破壊あるいは変形が先に起こってしまいます。

よって次の関係が成り立つ必要があります。

σ≧τ/0.8 ③

①②③式から次のようになります。

P/0.7854[(d-0.9382P)]^2≧[P/(π×d1×L×s)]/0.8

(π×d1×L×s)×0.8≧0.7854[(d-0.9382P)]^2

s≧0.7854[(d-0.9382P)]^2/[(π×d1×L×s)×0.8] ④

④式の関係からかみ合い山数が計算できます。

M1.6はs≧1.18

M6はs≧1.63

M10はs≧1.84

M24はs≧2.26

M36はs≧2.57

となります。

以上から安全率をどこまで見るか次第ですが、私は3山以上というのは基本的にt3.2程度までの薄板ものにタップをあけるときの基準として考えています。用途としては例えばアングルフレームにタップをあけてカバーをねじ止めするような場合です。このような用途では使用するサイズはせいぜいM6 までです。

それ以上大きなサイズ(機械要素の固定など、全く別の用途)となると3山以上ではなく例えば1D以上などの基準を用います。

終わりに

以上の計算はおねじを見てきましたが、雌ねじ側を考えるとどうでしょうか。たとえば雌ねじ側の材料にSS400を使った場合、その耐力(これ以上の力が加わると変形してしまう値)は板厚16mm以下で245N/mm^2です。おねじは強度区分4.8とすると320N/mm^2です。

雌ねじ側の方が弱いですよね。つまり先に見た最小ねじ山では雌ねじ側のねじ山がせん断変形する可能性があります。

よって材質とその強度によってはより多くのかみ合い数が必要になります。

材質に合わせた設計基準としてねじ深さを

1.0D ~ 2.0D以上

と定めているところもあります。

M6の場合、1.5D以上とすると、6×1.5=9㎜以上のかみ合い長さが必要ということになります。

最後にある機械メーカーさんでの基準例を書いておきます。

雌ネジ材質 かかり代

鋼 1.0D

鋳鉄 1.5D

アルミ 2.0D

前のブログは空気は無料ではありません!②

次のブログはおすすめ技術サイト一覧です。

技術資料一覧はこちらから⇒「技術資料」

コメントをお書きください

匿名 (木曜日, 10 11月 2022 17:49)

M12ボルト(ピッチ1.75)をSS400の板厚5mmのものにタップを立てて、板側の強度は十分あると業者が言っていますが、1.0D必要という事は板厚も12mm必要ではと考えますがいかがでしょうか。

管理人 (水曜日, 23 11月 2022 11:03)

匿名様

1.0Dというのはあくまで参考(そういう基準を設けているところもある。基準が適応される範囲は限定的である。)として考えてください。

コロナウイルスを広めさせてるのは、米国スパイのCIA (水曜日, 01 3月 2023 15:47)

件名

コロナウイルスを広めてるのは

GPSを作り出した【米国防総省(米国スパイ)】

症状もこいつらが作り出してる

〈本題〉

コロナウイルスだけじゃなく

糖尿病などの病気全般、うつ病などの精神疾患、痛み、かゆみ、争い、自殺、殺人、事故、台風、地震など

この世のほぼ全ての災いを

【米国防総省】がAIを使った軍事技術で

秘密裏に作ってる

やらしてるのはCIA

【CIA】(米国スパイ)こそが

秘密裏に世界を支配してる闇の政府

北朝鮮を操って、ミサイルを打たせたり

雑菌を増やして、耐え難い臭いにしたりする

同じやり方で、コロナウイルスも増やす

AIを用いたレジ不要のコンビニ

このコンビニは

人の動き、棚の重さなどをAIが調べて

お客が商品を持って出ると

スマホで自動精算されるんで、レジが不要

この仕組みからわかる事は

AIは多くの人の言動を見逃さずに、1度に管理出来るってこと

このAIの技術を米国スパイが悪用し

人工衛星を使い

全人類を24時間365日体制で管理して

学会員や悪さした人を病気にしたり

事故らせたりして、災いを与える

こんなに大規模な犯罪なのに、世間に浸透してないのは

AIが遠隔から、各個人の生活を管理して

生活に沿った、病気や痛みを与えてきたから

重い物を持ったら、腕に痛みを与えたり

ツラい事があったら、うつにしたり

スパイの犯行だから、相手に覚られず

私生活に便乗して、違和感を持たせずやる

【創価学会と統一教会は、CIAの下部組織】

創価信者から

お金を奪い取ってるのも、こいつら

創価に入ると

病気が多発するし

ケガやら家庭の揉め事やらが激増する

これらも、米国スパイのAIが作り出してる

創価の務めに精を出すと、それらの災いを弱めて有り難がらせ

莫大なお布施をさせる

10年前の創価の財務が

年間2,500億円(無税)

1日あたり6億8,500万円

資産が10兆円超え

世界1位の企業だった、トヨタ以上の資産額

米国スパイが、軍事技術でイカサマして集めたお金

騒音攻撃に至っては

救急車の音で嫌がらせする為に

AIが遠隔から痛みを与えて、病人を作り出すし

パトカーが付きまといをする、集団ストーカーは

Alが警官を操って

いかにも、警察が嫌がらせしてるように工作

「救急車、ノイズキャンペーン」

「パトカー、集スト」などで、検索すると出る

行く所行く所で

周りの人が、咳払いしたりする集ストは

AIが被害者の周りの人に周波を当てて

咳払いをさせてるだけ

咳をした時の周波数と同じ周波を当てると

人為的に咳を出させる事ができる

TBSラジオ90.5MHz、ニッポン放送93.0MHzに周波数を合わせると

これらのラジオを聴ける

これと同じように、周波数(振動数)を変える事で

意識操作や精神疾患を作り出す

蛍光灯に虫が集まるのは

ある決まった周波数の紫外線に、吸い寄せられてるから

虫ですら周波で操作が可能

27~38Hzで不眠に

48~55Hzで喘息に

88Hzで片頭痛が引き起こされる

それぞれの病気が、それぞれ決まった周波数を持つ

これらの周波数と、同じ周波を当てると

波動が共鳴して

どんな病気でも作り出せる

以上

この犯罪を終わらせる方法は

◆この犯罪のからくりを、多くの人に広める

◆宗教法人への課税

◆公明党(創価)を政権の座から下ろす

https://shinkamigo.wordpress.com

株式会社前田 は 悪徳不動産業者 (土曜日, 10 2月 2024 23:38)

株式会社前田 は 悪徳不動産業者

客に嫌がらせを平気で行う人の心を持たないサイコパス社員がやっている。社長が自ら変な本を出していることからわかるようにここの社員には人間の心がない。

この悪質業者とは一切関わらないようにするのが最善の策です。

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション

代表取締役 前田英男

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-19-6 スクエア渋谷2F

TEL: 0337703000 03-3770-3000

FAX: 0337704555 03-3770-4555

maedacom.jp

TEL: 0337706563 03-3770-6563

FAX: 0337707071 03-3770-7071

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 前田英男 評判 嫌がらせ 騒音 アパート マンション

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 管理費 ボッタクリ 高額請求 悪

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 管理 不正 不誠実 悪質 ずさん

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 前田英男 悪評 削除 エゴサ

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 評判 外国人 差別 高額 韓国人 中国人 ベトナム人

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 評判 被害者 泣き寝入り ボッタクリ 不誠実 対応

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 評判 被害者 恫喝 嘘 虚言癖 最低 悪質 アパート 管理

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 評判 被害 悪質 アパート 管理会社 ずさん ぼったくり

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 評判 アパート 管理会社 後悔 ずさん 嫌がらせ 騒音 追い出し

エムズコミュニケーション 評判 管理会社 嫌がらせ 騒音 追い出し

エムズコミュニケーション 株式会社前田 評判 外国人差別 高額 韓国人 中国人 ベトナム人

エムズコミュニケーション 株式会社前田 チンピラ 電話対応 悪質

株式会社前田 渋谷 不動産 評判 被害 後悔 炎上 暴行 傷害

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション やばい アパート 管理会社

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 評判 低品質 ぼったくり 高額 最悪

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 評判 外国人 LGBT 黒人 差別

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション サービス料 悪徳 ヤバい 保証金

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 高額請求 悪徳 恫喝

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 5ch 削除 ブラック

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 危険性 ヤバイ 注意 裁判

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 賃借人 解約 脅迫 退去

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション オーナー 解約 嫌がらせ サブリース

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション アパート 高額 管理費 不便

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション マンション 高額 管理費 リロケーション 追い出し 行為

株式会社前田 アパート 騒音 ひどい エムズ・コミュニケーション ダンス

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション アパート うるさい 迷惑

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション サイコパス 非情 悪徳業者

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション 敷金 礼金 保証金 保証会社 詐欺

株式会社前田 エムズ・コミュニケーション クリーニング代 金の亡者

株式会社前田 エムズコミュニケーション 仲介 ログイン 中古 新築 マンション

前田 仲介業者 エムズ

エムズ前田 内見

エムズコミュニケーション 仲介 ログイン

エムズコミュニケーション 仲介業者向け

エムズコミュニケーション 口コミ

エムズ前田 空室確認

エムズコミュニケーション 評判

エムズ前田 ログイン

ジャニーズ 加害

ビッグモーター

ウクライナ ロシア

パレスチナ ガザ地区 イスラエル 空爆

統一教会 搾取

洗脳

創価学会

https://thebbs.fc2.com/thread/374805/

平 (月曜日, 13 5月 2024 13:09)

式④にM6の値を代入してみましたが管理者様が載せてくれている値になりませんでした。

単位換算が必要ですか?

s≧0.7854[(d-0.9382P)]^2/[(π×d1×L)×0.8]

≧0.7854[(6-0.9382*7058.7)]^2/[(π×4.917×1.0)×0.8]

≧2792400.619

平 (月曜日, 13 5月 2024 15:33)

すみません、代入する値を間違えてました。

s≧0.7854[(d-0.9382P)]^2/[(π×d1×L)×0.8]

≧0.7854[(6-0.9382*1)]^2/[(π×4.917×1.0)×0.8]

≧1.68